( di Catello Graziuso de’ Marini )

Carissimi, un affettuoso saluto a tutti. Sarà l’età avanzata, ma stasera mi sento nostalgico ed in vena di sentimentalismi. Rinviando ad una prossima lettera il racconto dell’incontro con la buonanima di mia moglie Margherita, non posso tuttavia sottrarmi dal ricordare uno dei più cari momenti che sono scolpiti nella mia memoria e nel mio cuore: il primo pranzo domenicale al quale partecipai nella casa dei miei futuri suoceri subito dopo il fidanzamento ufficiale.

La mia Margherita, che diventerà negli anni Titina mia, era molto emozionata. Ma io, oltre all’emozione, avevo dentro di me un certo timore reverenziale nei confronti del padre, ufficiale dell’Esercito, nonché dello zio materno, ancora scapolo (e morirà tale). Io ritenevo che questi fosse ivi presente al fine di dare man forte ai genitori di Titina nella difficile opera di valutazione della mia persona. Seppi tuttavia dopo poco tempo che il vero motivo della sua ingombrante presenza (egli era un noto docente di lettere) era molto più banale e terreno: ‘a cucina ra mamma ‘e Titina, di straordinario valore.

Orbene, quel mattino mi feci imprestare un abito. Dopo averlo provato diverse volte, mia mamma, salutandomi sull’uscio della porta e pronunciando la frase: “M’arraccumanno, Catié!”, mi sporcò i guanti di grasso di maiale (‘a ‘nzogna) che stava preparando per il ragù della domenica (altrimenti chi s’o firava a papà).

Arrivai finalmente sotto casa di Titina a via IV Novembre, ma mi resi conto che la mia agitazione mi aveva portato ad essere in anticipo di oltre mezz’ora.

In quei frangenti meditavo sulla bontà o meno della scelta di acquistare le paste dal caffè Spagnuolo (fra cui, ricordo, svariate cassatine al caffè) anziché i fiori.

Titina, invero, mi aveva consigliato in tal senso, perché pensava che lo zio – vero banco di prova in seno alla famiglia – potesse obiettare che trattavasi di scelta borghese.

Me faciette ‘e mille culure quando entrai a casa e lo zio, viste le paste, disse in dialetto (sorprendendomi, credendolo io un austero cattedratico): “Guagliò, e che te crire, ca ‘nce murimme ‘e famma?”. Lanciai un’occhiataccia a Titina, che già stava arrossendo, temendo seriamente sul placet al matrimonio. Intervenne tuttavia inaspettatamente in mio ausilio il padre, Umberto, vestitosi per l’occasione in abito elegante, con lutto al braccio (data la recente dipartita del padre), che disse: “E che ‘nce magnaveme aropp”o pranzo, ‘nu piatto ‘e garofane?”.

Sdrammatizzato il momento, e prima del pranzo, iniziò quello che a distanza di anni non esito a definire un vero e proprio esame. Lo zio Vincenzo si piazzò al centro del tavolo del soggiorno, a mo’ di Presidente della commissione, ai suoi lati i genitori di Margherita. Ben presto però rimanemmo solo noi tre uomini nella stanza, perché le donne andarono in cucina nei preparativi del pranzo.

Lo zio Vincenzo era il vero ostacolo. Infatti, mentre il padre Umberto guardava nervosamente verso la cucina, manifestando poco interesse per le mie risposte (ebbi la netta impressione ca se steva murenne ‘e famme), lo zio era morbosamente interessato alle mie eventuali avventure amorose pregresse.

A un tratto, dopo che avevo risposto quasi sempre con monosillabi, cercando e fa a parte r”o bravo guaglione, sentendomi ingiustamente sotto pressione, feci un breve monologo (sempre con toni educati) che costituì la svolta: “Nun saccio che ve site mise ‘ncapa, io songhe n’ommo serio. Tutto chello che aggio fatto appartene ‘o passato, e nun v”o pozzo ricere, se no fosse ‘nu capa sciacqua!”

“Sta bene!”, esclamò il padre Umberto, alzandosi di scatto e dirigendosi verso la cucina, lasciando di stucco lo zio Vincenzo.

Allo stupore dello zio Vincenzo, che lo esortava a proseguire l’esame, il padre disse: “Nun ne putimmo parlà aroppo?”. E aggiunse: “Tanto, Vicié’, a chi vuò fa fesso, tu cca staje p”o magnà!”

In un clima di serenità mangiammo dunque tutti insieme, e mi commuovo pensando a quella nuova famiglia che si stava formando in quelle ore.

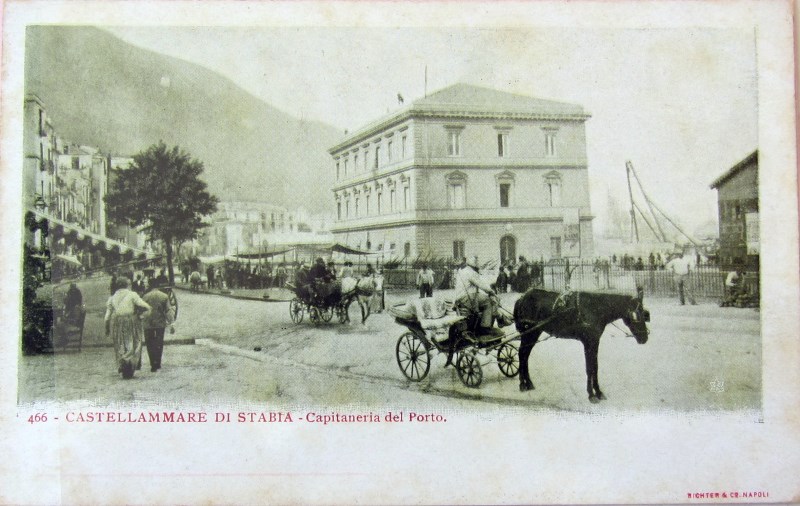

L’unico ultimo ostacolo fu una domanda della mamma Concetta: “Catié, che ne pienze ‘e Castellammare?”. In quel momento mi sentii come uno studente al quale hanno chiesto l’argomento su cui è più ferrato. Dissi dunque: “Io stongo int”a sta città a quando so’ nato, e cca voglio rimané. Me chiamme Catiello e nun tengo ‘a capa ‘e ‘mbrello. Viva Castellammare!”. Alzai il calice e misi una seria ipoteca sul mio sposalizio.

Un caro saluto stabiano. Lello Graziuso de’Marini di Varano.