Viaggio di uno scozzese a Napoli

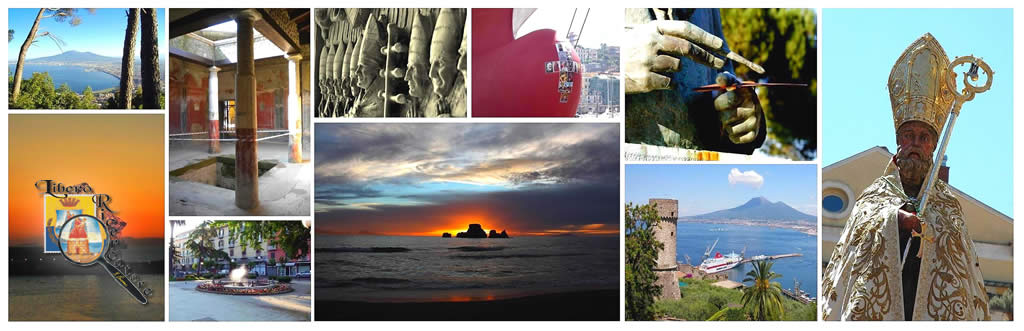

Escursione a Castellamare

articolo di Gelda Vollono e Lino Di Capua

Premessa

L’articolo che segue è la traduzione dal francese[1] di quello apparso nei numeri 7 e 8, rispettivamente del 28 marzo e 4 aprile del 1842, del settimanale Il Cicerone delle due Sicilie. Guida generale de’ forestieri nel Regno e degl’italiani nell’estero. Esso aveva un titolo parallelo in francese Le Cicerone des deux Siciles …, che dal n. 2 del (20 febbraio 1843) scomparve e pubblicava lavori sia in italiano che in francese, con uscita il lunedì di ogni settimana. Era diretto dal sig. Germando Cavasse e si stampava a Napoli dapprima nella tipografia del Fibreno[2] e poi nello Stabilimento tipografico di Gaetano Nobile[3]. Il primo numero fu pubblicato il 14 febbraio 1842 anche se presumibilmente la presentazione del giornale fu fatta l’anno precedente. Questo perché nell’opera del 1841 Cronica delle due Sicilie di C. De Sterlich, troviamo citato Il Cicerone tra i giornali stampati a Napoli. La sede amministrativa si trovava in via Dei Sette Dolori n. 37 presso la quale c’erano anche gli uffici per gli abbonamenti e la vendita. Oltre che in vari punti della città, il giornale veniva distribuito anche a Roma.

Mac Kintore[4] e la sua famiglia sono i viaggiatori scozzesi di cui si parla nell’articolo. Essi dopo un lungo viaggio da New Aberdeen[5], passando per l’Inghilterra, la Francia sono giunti in Italia. Qui, Imbarcatisi, su una nave, da Genova lambendo i principali porti del tirreno sono arrivati finalmente a Napoli, dove trovano la loro guida che da adesso in voi sarà denominata Cicerone. Mac Kintore chiede al Cicerone di essere accompagnato con la moglie e la figlia Betty, all’hotel Vittoria, su indicazione di un lord, loro amico, abituato a scegliere sempre durante i suoi viaggi i più grandi alberghi, che sono però anche i più cari. Il Cicerone per discrezione crede bene di dover tacere davanti ad una simile risoluzione decisa in anticipo e, fatto trascorrere qualche giorno, ritorna all’albergo, dove ha lasciato i viaggiatori, per mettersi al loro servizio, aspettandosi già che gli chiederanno di cambiare residenza. A tal proposito si è preparato un bel discorso in favore dell’albergo Ginevra, albergo economico ma elegante e il cui proprietario sig. Monier lo tiene con cura e con ogni attenzione verso tutti i bisogni dei suoi ospiti. Tuttavia quando arriva all’albergo, il portiere gli comunica che la famiglia scozzese si è rifiutata di pagare il prezzo chiesto per le camere e che, consigliata da un affittacamere che opera sulla piazza, si è recata proprio all’Hotel Ginevra. Sentito ciò si dirige subito verso quell’albergo e Mac Kintore, come lo vede arrivare, lo rimprovera di averli abbandonati, lasciandoli soli all’hotel Vittoria, e aggiunge che se non avesse avuto la prontezza di contestare le tariffe, che gli erano state proposte, avrebbe dovuto pagare per tre camere, un salone e una sala da pranzo, 250 ducati al mese, cifra scandalosa, equivalente egli dice a 500 sterline all’anno, per una camera ubicata in un brutto angolo di un 2° piano su una piazza spazzata dai venti di ogni specie, con la stessa cifra avrei affittato a Londra due case intere a piazza Portland, in via Oxford, a Strand, a … . Il Cicerone lo interrompe e obietta timidamente che non si è a Londra e che non l’ha condotto ma solamente seguito all’Hotel Vittoria.

Superato il momento di incomprensione Mac Kintore chiede al Cicerone nomi di negozi dove poter fare acquisti per sua moglie, per lui e per la casa, di ristoranti che sappiano fare una buona cucina francese, di fabbriche di vini, etc… Questi, avendo capito il tipo di persona che ha di fronte, gli fa una serie di nomi di commercianti e di ristoranti, che sicuramente godranno del suo favore, tuttavia gli raccomanda caldamente che, quando vuole comprare qualcosa, deve offrire un terzo del prezzo richiesto dal negoziante, fatta eccezione per gli alberghi. Infine lo informa sulle escursioni, che si possono fare nei dintorni di Napoli, e cita ad esempio le due città di Portici e di Castellamare, ritenendoli due posti molto interessanti. Mac Kintore risponde che vorrebbe andare a Castellamare usando il treno. Egli ribatte che lo potrà fare tra qualche mese[6] perché per il momento il treno arriva soltanto a Torre del Greco, da dove si potranno recare a Castellamare con una carrozza. Lo scozzese decide di rinunciare a fare l’escursione a Portici in favore di quella a Castellamare, dove vorrà visitare tutto quello che la sua guida riterrà interessante.

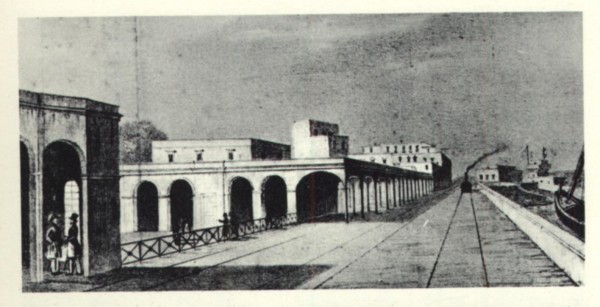

Alla prima bella giornata, il Cicerone li va a prendere con una carrozza con la quale si dirigono a Portici (fig.1), da dove salgono sul treno della prima corsa delle otto. La locomotiva Verges, sulla quale viaggiano li porta a Torre del Greco in appena 35 minuti e da lì un’altra carrozza in un’ora li conduce a Castellamare.

Fig. 1 Stazione del Granatello, Portici in una stampa d’epoca

Durante il viaggio i nostri viaggiatori si soffermano a guardare i terreni sotto il Vesuvio e fanno delle considerazioni che, a distanza di quasi due secoli, sono ancora tristemente attuali: … l’uomo, essi dicono, affida a questo vulcano la sua vita, quella della sua famiglia e qualche volta dell’intera sua fortuna, noncurante del suo domani, eternamente compromesso dai capricci di un vicino tanto pericoloso.

Infine, arrivati nella fertile campagna che precede Castellamare, bagnata dal piccolo fiume Sarno un tempo navigabile, constatano con dispiacere, che le eruzioni di venti secoli hanno ridotto di quasi un terzo l’uso di terre straordinariamente fertili.

Traduzione integrale dell’articolo: Escursione a Castellamare

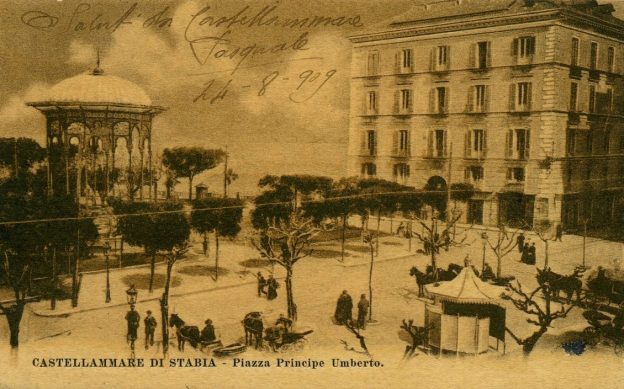

I nostri viaggiatori sono arrivati sul posto dove si innalza la costruzione perfettamente quadrata del magnifico Albergo Reale[7] (fig.2).

Fig. 2 Il palazzo che ospitava l’Albergo Reale in una cartolina inizio ‘900

Si sono affrettati ad ordinare il pranzo, al fine di essere liberi di spostarsi per Castellammare e per la sua piacevole montagna[8], che fa parte del gigantesco monte Sant’Angelo[9]. Il sant’Angelo è stato lanciato là dalla natura per separare i due golfi di Napoli e Salerno, per lasciare all’uno : Amalfi, Salerno, le Sirene e all’altro, Napoli e i suoi dintorni, con il panorama così incantevole della penisola di Sorrento, sempre verde e gioiosa, imbalsamata in primavera dal dolce profumo dei suoi miriadi aranci secolari, soggiorno di pace, di abbondanza e di delizie, che la può scegliere e adottare sia il filosofo con poche risorse che il ricco deluso dal vivere in un mondo corrotto, egoista e invidioso, più diffidente della vera felicità che della sua vana esibizione. Niente è più sana dell’aria pura di questa montagna; niente è più gradevole del ghiaccio[10] del sant’Angelo, caricato per rinfrescare le gole dei napoletani e degli stranieri durante il naturale caldo dell’estate e durante quello non meno soffocante che nasce artificialmente dalla veemenza con cui si danzano i balli preferiti durante la stagione invernale. Continua a leggere→