Catello e Francesco Marano, storia di due antifascisti stabiesi

articolo del dott. Raffaele Scala

Premessa dell’autore:

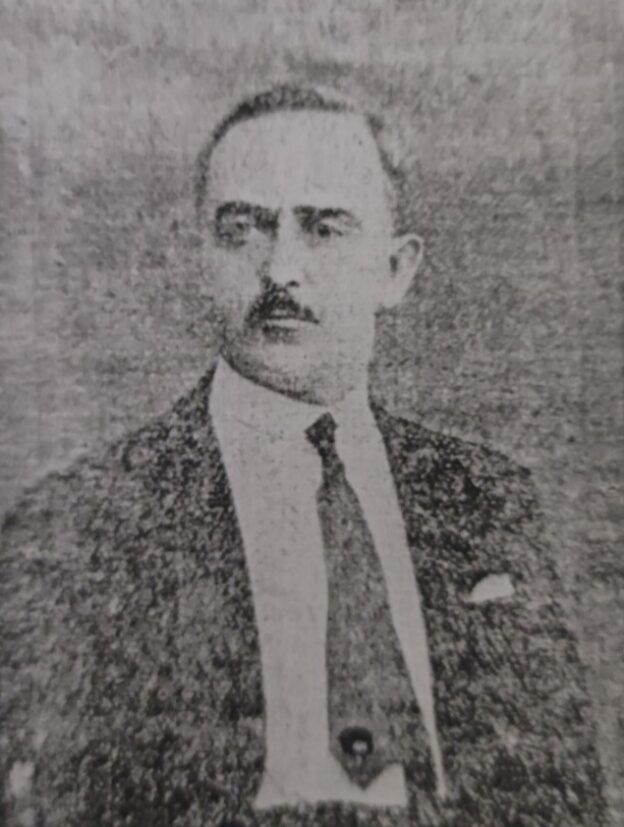

Per la prima volta presento in un unica ricerca due biografie, due protagonisti del movimento operaio di Castellammare di Stabia, ognuno nel suo tempo. L’originalità consiste nel fatto che i due sono padre e figlio: Catello e Francesco Marano. Catello Marano, cui la Città ha intitolato una delle sue strade, è maggiormente conosciuto come amato e stimato professore del liceo classico, Plinio Seniore, fine latinista e grecista, insegnante di diverse generazioni di giovani, alcuni diventati celebrità nazionali. Pochi sanno, invece, che nella sua lontana giovinezza fu un apprezzato dirigente della locale sezione socialista, un intellettuale al servizio del movimento operaio, capace di tenere comizi e conferenze culturali. Conobbe Amedeo Bordiga, Gino Alfani ed i maggiori esponenti del socialismo. Rimase socialista riformista anche dopo la rottura con il Partito alla vigilia della prima guerra mondiale, inseguendo l’utopia della guerra democratica, il sogno risorgimentale di unificare l’Italia. Fu interventista e per questo si dimise dal Partito ma non dalle sue idee, che tali rimasero finché visse.

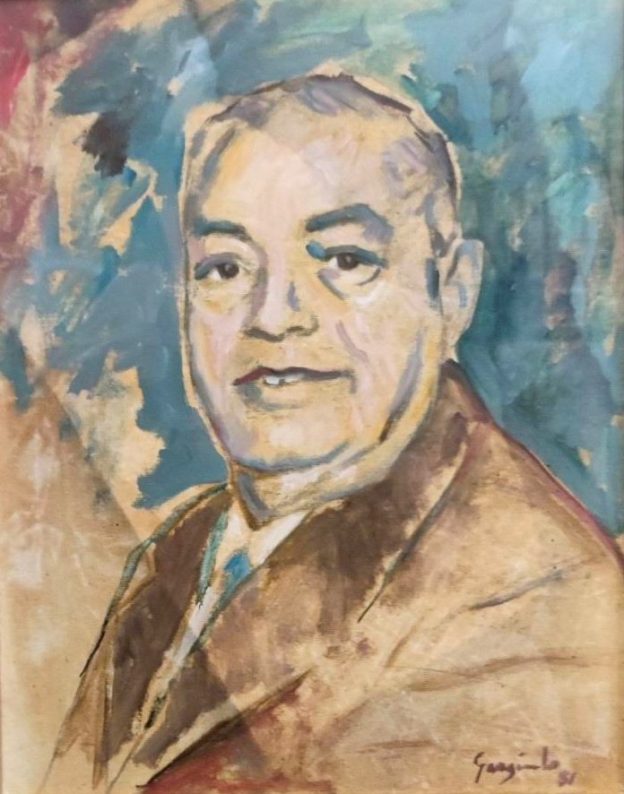

Le stesse idee le trasmise al giovane figlio, il primogenito Francesco, nato nel 1915, cresciuto sotto il regime fascista ma non per questo ne accettò le idee. Anzi, ancora studente si fece comunista frequentando i maggiori esponenti del movimento operaio locale, conobbe Luigi Di Martino, fece parte della sua cellula clandestina, e con lui ed altri diffuse volantini antifascisti il 20 gennaio 1936 in segno di protesta contro la guerra imperialista in Etiopia e per ricordare la strage di Piazza Spartaco avvenuta sedici anni prima. Con gli altri fu arrestato, torturato, condannato ad otto anni di carcere. Dopo la caduta del fascismo riprese il suo posto, fu nel primo consiglio comunale che vide l’elezione del primo sindaco comunista, Pasquale Cecchi, fu dirigente provinciale del PCI. Infine, seguendo le orme paterne si ritirò da ogni lotta politica, ma sempre rimase nel solco delle idee giovanili, da semplice iscritto. Fu amico di Rodolfo Morandi e di Giorgio Napolitano. È scomparso quasi centenario nel 2014.

Catello e Francesco Marano, due persone da ricordare, scolpite nella storia del nostro Movimento Operaio.

Catello Marano

CATELLO MARANO

Il padre di Francesco, Catello Marano era nato a Castellammare di Stabia, in via Prima De Turris, il 18 settembre 1884, figlio del gallettaro Vincenzo, (circa 1844 – 1923) e della filatrice Maria Francesca Gaeta ( 1844 – 1903) unitosi in matrimonio il 6 maggio 1871.[1] Quinto di una numerosa famiglia, Catello nacque dopo Francesco Paolo (1875), Errico (1878), Giuseppe (1881) e Maria Carmela (1883). Una volta conseguita la licenza elementare, obiettivo massimo da raggiungere a quel tempo, e per molti decenni ancora, per genitori di estrazione operaia, fu costretto ad abbandonare la scuola e impiegato dal padre come garzone di barbiere per evitargli il duro lavoro del panettiere. Su insistenza del maestro, che ne riconobbe le indubbie capacità, convinse i genitori a fargli proseguire gli studi, prendendo il diploma liceale presso l’istituto Genovesi di Napoli ed infine la laurea nel 1908, anche grazie ad alcuni aiuti economici da parte del Municipio stabiese e alle numerose borse di studio conseguite negli anni.[2] Di uno di questi sussidi ricevuti dall’amministrazione comunale resta traccia in una delibera del 20 novembre 1902.[3]

Si avvicinò al socialismo relativamente presto, aveva già maturato la maggiore età, frequentando la locale sezione del PSI, di cui tra i massimi dirigenti c’erano il cugino Raffaele Gaeta (1861 – 1944), e lo stesso Catello Langella (1871 – 1947), entrambi padri fondatori del locale movimento operaio dalla seconda metà degli anni Novanta dell’Ottocento.[4] Continua a leggere→