a cura di Cristian Izzo

È recentissimo il dibattito acceso, riguardante un particolare genere di prodotto televisivo di tendenza in questo momento, sul tema della influenza reciproca tra la realtà e la trasposizione in artificio di vicende reali.

Diremmo, pertinentemente, che, se quando si tratta di cinema o televisione (essendosi questi mezzi da sempre auto-attribuiti un fine documentaristico ed imitativo – basti pensare che il cinema nasce dalla fotografia) l’ambiguità dilaga e la confusione conduce a cortocircuiti e circoli viziosi che esasperano vicendevolmente tipi ed atteggiamenti (reali o di fiction), per quanto riguarda il teatro le nebbie sono meno fitte.

Di fatti, in palcoscenico, tutto quanto è mito o parodia e qualsiasi avvenimento (soprattutto reale o verosimile) ha da tradursi nella sua trasposizione scenica in epos, in lirica, in mito, scapolando così da qualsiasi chance imitativa ed iniziando quel grande miracolo interiore che è la catarsi.

Ne è esempio più che lampante Raffaele Viviani, il cui teatro (post-avanspettacolo) fortuitamente e sapientemente e necessariamente assemblato per vicissitudini storiche, rappresenta un unicum che lo strappa via sia alla tradizione del suo tempo, che a quella a cui noi ci rivolgiamo.

Se, infatti, con Scarpetta si assiste al vaudeville francese di ambientazione napoletana e con Eduardo al dramma borghese, di chiara matrice pirandelliana con influenza della inestirpabile ironia napoletana di derivazione paterna, Viviani è un teatro (dico “è un teatro” e non “rappresenta un teatro” per motivi chiarissimi) totalmente diverso e non riconducibile a questo contesto.

Non lo si può dire “prosa” (seppur per necessità storica così egli stesso lo definì), per la presenza di versi e musica; e fanno rabbrividire tutti coloro che lo definiscono antesignano del “musical” all’americana.

L’unica cosa a cui Viviani è riconducibile è il teatro lirico, nella sua definizione e nella ricerca che egli fece di un “teatro totale”. E se la sceneggiata fu definita da qualcuno “opera lirica del popolo”, Viviani è quel punto di mezzo tra la sceneggiata e l’opera lirica.

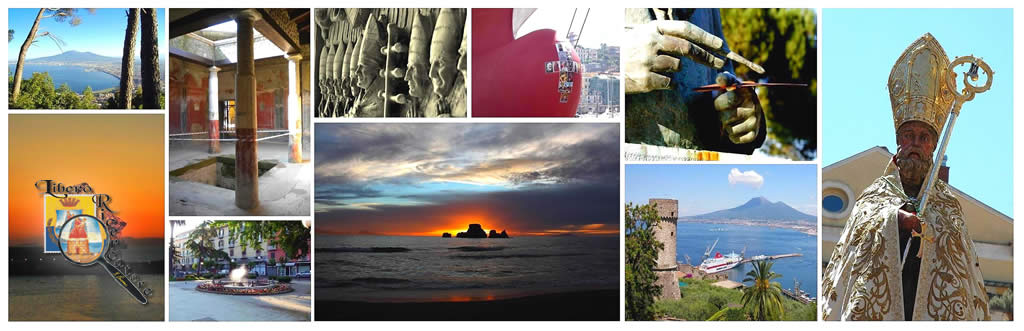

Lo possiamo vedere questo in “Padroni di barche”, lavoro del 1937, fino ad oggi solo per supposizione ispirato a fatti realmente accaduti nella nostra città, in cui il dramma è interamente ambientato, secondo alcune fonti per commissione del comune di Castellammare e come atto d’amore da parte del Viviani per la sua città natale, all’epoca fiorente e frequentata (soprattutto in estate) da grandi intellettuali napoletani come lo stesso Viviani, Eduardo, Bovio ecc.

Ho scritto “fino ad oggi solo per supposizione ispirato a fatti veramente accaduti in città”, perché oggi le supposizioni vengono dissipate dal ritrovamento di questo documento: un articolo di un giornale dell’epoca, riporta la cronaca (a posteriori) di una faida spietata tra due proprietari di vapori che collegavano il porto di Castellammare con Napoli. Continua a leggere